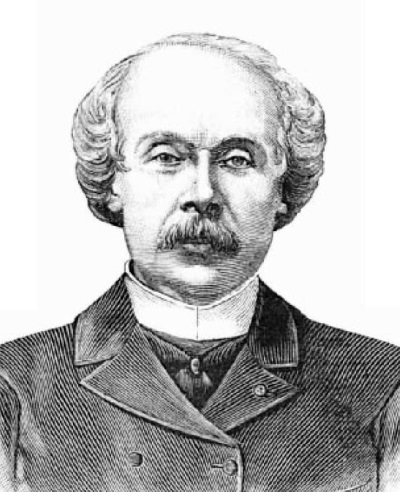

La Marchesa (Adolphe D'ENNERY)

Drame en trois actes.

Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de L’Ambigu-Comique, le 3 juin 1834.

Personnages

VICTOR (20 ans)

LE COMTE (40 ans)

LAVIANI (40 ans)

STÉPHANO (30 ans)

LA MARCHESA (32 ans)

STELLA (15 ans)

MILANETTA (20 ans)

DOMESTIQUES

FEMMES DE CHAMBRE

La scène se passe à Rome en 1821.

ACTE I

Le théâtre représente une galerie richement ordonnée qui laisse voir, dans le fond, un site d’Italie.

Scène première

LA MARCHESA, STELLA, MILANETTA

La Marchesa est à demi-couchée sur une ottomane ; Milanetta arrange sa chevelure. Stella est assise à quelque distance.

LA MARCHESA.

Ainsi, Milanetta, on dit que cette chanteuse française a été emportée en triomphe à la sortie de l’Opéra.

MILANETTA.

Oui, madame...

LA MARCHESA.

Et dit-on qui avait monté et payé cette cabale ?

MILANETTA.

Mais tous les seigneurs de Rome en sont enthousiasmés, le cardinal surtout !

LA MARCHESA.

Le cardinal faire une pareille insulte aux Romaines ! Nous nous en vengerons. Mais cette Française est-elle donc si belle ?...

MILANETTA.

Belle, oh ! non, madame... des cheveux d’un brun clair, des yeux bleus, sans feu, un sourire perpétuel ; du reste une taille assez gracieuse.

LA MARCHESA.

Ah ! oui, je comprends, une beauté parisienne... Pendant le séjour que j’ai fait dans cette belle capitale de la France, j’ai rencontré beaucoup de ce qu’ils appellent là-bas de jolies femmes : de la grâce dans la tournure, de la grâce dans le parler, de la grâce dans la mise surtout. Oui, delà grâce partout ; mais de l’âme !... On lit au front calme et lisse de ces femmes légères, que, si elles sont susceptibles de caprices, le soleil qui a chauffé leur berceau n’était pas assez vif pour faire germer en elles les brûlantes passions ; c’est que le soleil de France n’est pas notre soleil d’Italie.

MILANETTA.

Moi, madame, je voudrais tien aller à Paris, y vivre même. On dit que les hommes n’y sont pas jaloux, et que dans une année, il est bien rate de voir plus d’un amant poignarder sa maîtresse.

LA MARCHESA.

Oh ! non, ils ne la connaissent pas, la jalousie, cette jalousie qui a soif de sang et de mort, qui ne finit qu’avec la vie ; cette haine aussi indomptable, aussi irrésistible que l’amour qui l’a causée. Ces femmes, elles peuvent bien dissimuler sous un sourire l’infidélité qu’elles méditent ; mais, en souriant aussi, pourraient-elles enfoncer un poignard daris un cœur infidèle ! oh ! non, car elles ne s’avent pas assez aimer pour cela... Voyons, Milanetta, tu vas accompagner Stella, qui nous chantera ce bel hymne du dernier Oratorio.

MILANETTA.

Eh bien ! Stella, n’avez-vous pas entendu madame ?...

STELLA, sortant d’une profonde rêverie.

Madame... ah ! pardon... je...

LA MARCHESA.

Heim ! petite, qui t’occupait si fort ? faisais-tu ton examen de conscience, ou rêvais-tu de quelque beau cavalier ?...

STELLA, naïvement.

Oui, madame.

LA MARCHESA.

Comment... oui !...

STELLA.

Je cherchais à me rappeler tout ce que Victor m’a dit ce matin.

LA MARCHESA, se levant.

Victor... ! il est donc venu... ?

STELLA.

Oui, madame ; il a presque achevé mon portrait.

MILANETTA.

Mon Dieu, madame, que ce Français est moins aimable que les autres peintres ses camarades ! il est trop sérieux, ce n’est pas un véritable artiste.

LA MARCHESA, avec une indifférence affectée.

Tu crois, Milanetta ?

STELLA.

Si vous voulez, nous allons exécuter ce morceau.

MILANETTA.

Ah ! oui, Stella le chante si bien...

LA MARCHESA.

Non, je ne veux pas l’entendre. Milanetta, allez préparer les costumes pour le bal de ce soir.

Milanetta sort avec Stella.

Scène II

LAMARCHESA, STÉPHANO

STÉPHANO.

Est-ce mon arrivée qui fait ainsi fuir ces charmantes jeunes filles ?

LA MARCHESA.

Mais ce serait possible, puisque vous êtes soldat du pape. Cette respectable milice n’a-t-elle pas pour habitude de faire fuir les-femmes et de fuir devant les hommes ?

STÉPHANO.

Hélas ! il n’est que trop vrai : moi, Stephano Forzi, capitaine dans la garde du Saint-Père ; moi, brave, qui ai fait mes preuves, commander une troupe de lâches... Oh ! si du moins je servais dans les troupes autrichiennes !

LA MARCHESA.

Belle différence !

STÉPHANO.

Mais quelle est donc cette jeune fille que je viens d’apercevoir ? je ne l’avais pas encore vue !

LA MARCHESA.

Cela n’est pas étonnant : vouée à la Vierge jusqu’à quinze ans, elle était toujours enfermée ; ce soir expire sa quatorzième année.

STÉPHANO.

Vouée à la Vierge ! mais comment se fait-il ?

LA MARCHESA.

Maintenant que le temps est venu où son existence, cachée jusqu’ici aux yeux des hommes, va être enfin connue, je puis vous conter son histoire... Il y a six ans, je venais de m’établir dans ma villa, à quelques lieues de Rome... c’était après ma rupture avec le comte Bernetti.

STÉPHANO.

Ah ! le comte Bernetti, heureux mortel !... du moins, madame, avant la rupture.

LA MARCHESA.

Je venais de me retirer des plaisirs du monde brillant, lorsqu’un jour un moine se présenta tout à coup chez moi ; il conduisait avec lui une petite fille de dix ans à peu près. Il me demanda si je voulais me charger de l’élever secrètement, moyennant une très forte pension, jusqu’à l’âge de quinze ans ; ajoutant qu’à cet âge, si personne ne venait la réclamer, elle m’appartiendrait. Je n’avais pas d’enfant, j’acceptai. Il me fit jurer que jusqu’à cette époque je relèverais loin des regards des hommes, et que je la conserverais pure et chaste.

STÉPHANO.

Vous avez tenu votre promesse ?

LA MARCHESA.

Oui, et si demain personne ne vient la réclamer... Vous connaissez ce Français... ce Victor...

STÉPHANO.

Si je le connais ! ce jeune peintre que je voulais tuer dans le temps pour mon compte, parce que vous l’aimiez, et puis ensuite pour le vôtre...

LA MARCHESA.

Parce qu’il ne m’aimait plus. Eh bien ! il m’a fait une injure que, femme et Italienne, je ne puis lui pardonner ; moi qui pour lui, pauvre petit artiste, dédaignais les plus riches et les plus nobles seigneurs de Rome..., il cesse de m’aimer, et me le dit un jour aussi cavalièrement que si j’eusse été la femme d’un marchand ou d’un petit bourgeois.

STÉPHANO.

C’est horrible ; et vous savez que mon bras est tout à votre service... Mais vraiment, belle Marchesa, je suis l’homme le plus malheureux du monde.

LA MARCHESA.

Vous me parlez sans cesse de mort et de poignard.

STÉPHANO.

Ce sont les seuls moyens de séduction que je possède ; mais vous aimez mieux ceux du jeune Victor.

LA MARCHESA.

Victor !... oh ! c’est surtout en pensant à lui qu’il me semble que la mort est une faible vengeance... et celle que je lui réserve...

STÉPHANO.

Ne m’en ferez-vous pas confidence ?

LA MARCHESA.

Qu’il vous suffise de savoir que je lui ai fait connaître Stella, qu’il l’aime avec passion.

STÉPHANO.

Eh bien !...

LA MARCHESA.

Retirez-vous, Stephano, voici le comte Bernetti... vous ne devez pas le voir...

STÉPHANO.

Oh ! oh ! que vient donc faire ici le chef de la police romaine ? est-ce qu’après dix ans le noble comte se reprendrait de belle passion ?

LA MARCHESA.

Silence... ! éloignez-vous !

Il sort.

Scène III

LE COMTE, LA MARCHESA

La Marchesa présente un fauteuil au comte.

LE COMTE.

Eh bien ! madame, pouvez-vous me fournir les renseignements que je vous ai demandés ?

LA MARCHESA.

Je l’espère, monseigneur.

LE COMTE.

Vous devez juger, d’après la démarche que je fais, quelle importance j’attache à cette affaire.

LA MARCHESA.

Vous m’avez dit, monseigneur, que vous aviez lieu de soupçonner plus particulièrement un peintre fiançais nommé Victor... Déjà, de mon côté... j’avais formé quelques soupçons... Ce jeune homme, plein d’impiété comme tous ceux de sa nation, joint à l’enthousiasme de la liberté cette dissimulation qui fait les conspirateurs.

LE COMTE.

Bien... Après ?

LA MARCHESA.

Cachant avec le plus grand soin ses actions et ses pensées, il était difficile de le faire se trahir : heureusement j’ai eu l’idée d’employer une ruse qui ne peut manquer de réussir.

LE COMTE.

Promptement ?

LA MARCHESA.

Promptement, je l’espère, monseigneur ; j’ai dans cette maison une jeune fille, belle, naïve ; sous prétexte de lui donner un modèle pour une de ses compositions, je la lui ai fait connaître : la beauté, l’innocence de cette jeune fille, ont fait une vive impression sur son âme d’artiste.

LE COMTE.

Abrégez ces détails ; ils me sont pénibles.

LA MARCHESA.

On peut aisément profiter de la candeur de l’enfant pour lui faire avouer tout ce qu’elle sait de Victor ; et puis, en lui disant qu’il y va du bonheur de son amant, car elle l’aime aussi, Stella finira, sans doute par lui arracher son secret.

LE COMTE.

Ne savez-vous rien encore ?

LA MARCHESA.

Je vais appeler la jeune fille, monseigneur.

Elle sort.

Scène IV

LE COMTE, seul

Que je prouve que ce Français est à la tête des libéraux de la Romagne ; que je le prouve à la face de l’Europe, et nous pourrons enfin purger Rome de ces jeunes écervelés ! Insensés, qui voulez porter la liberté partout où vous êtes, l’avez-vous bien établie chez vous ?

Scène V

LE COMTE, STELLA, LA MARCHESA

LA MARCHESA.

Pardon, monseigneur ; mais sans cesse éloignée du monde, elle est toute tremblante.

LE COMTE.

Laissez-la se remettre. Comment cette jeune fille est-elle en votre pouvoir ? de qui la tenez-vous ?

LA MARCHESA.

De ses parents, monseigneur.

Bas au comte.

Notre enfant aurait son âge.

LE COMTE.

Silence !...

À part.

De ses parents !...

Haut.

Faites-la approcher.

LA MARCHESA.

Stella, réponds à monseigneur sur tout ce qu’il va te demander, comme si tu te confiais à Dieu lui-même !

LE COMTE.

Vous voyez souvent un Français nommé Victor ?

STELLA, tremblante.

Souvent... non, monseigneur.

LA MARCHESA.

Comment, tu l’as vu aujourd’hui !

STELLA.

Oui, mais il y avait déjà deux jours qu’il n’était venu, et puis il est resté si peu de temps...

LE COMTE.

Il paraissait donc occupé do graves affaires ?

STELLA.

Oh ! oui, monseigneur ; il était bien fatigué.

LE COMTE.

Et vous a-t-il dit quelles étaient ces occupations ?

STELLA.

Oui, monseigneur ; il m’a dit qu’il avait passé trois jours à travailler au tableau dans lequel il me représente au milieu des ruines du Colysée, et qu’il était resté la nuit à observer les teintes que produisait la lune.

LE COMTE.

Il passe donc souvent les nuits au Colysée ?

STELLA.

Oui, monseigneur ; toujours pour son tableau. Si vous saviez comme il sera beau, comme je suis ressemblante !

LE COMTE, à part.

Ce tableau n’est qu’un prétexte ; au Colysée se tiennent leurs assemblées.

Haut.

Mais ne remarquez-vous pas en lui de la préoccupation, de la tristesse ?

STELLA.

Oh ! oui, il est toujours sérieux, triste ; aussi, moi qui étais si gaie, si rieuse avant de le connaître, maintenant je ne ris plus, et quelquefois même je crois que je vais pleurer.

LA MARCHESA, à part.

Oui, cet amour te coûtera bien des larmes...

LE COMTE.

Ne vous a-t-il jamais parlé de quelque entreprise dangereuse ?

STELLA.

Lui, monseigneur ? oh, mon Dieu ! serait-il possible !...

LE COMTE.

Oui ; et de vous il dépendra peut-être de le sauver : le voulez-vous ?

STELLA.

Le sauver !... si je le veux !...

LE COMTE.

Eh bien ! dans son intérêt, ne me déguisez rien... tâchez de tout vous rappeler ; le moindre mot peut être important.

STELLA.

Oh ! je n’oublie rien de ce qu’il me dit...

LA MARCHESA.

Eh bien ! que te dit-il cette fois qu’il te quitta pour trois jours ?...

STELLA.

Cette fois, il me dit les larmes aux yeux... Si je n’allais plus revenir, Stella, c’est qu’alors je serais mort... et il ajouta : Pauvre Stella, qu’au moins, après moi, il le reste encore un ami. Puis il tira d’un portefeuille une lettre qu’il me donna... Oh ! mais j’oublie qu’il m’a fait promettre de la garder soigneusement, et surtout de ne la montrer à personne.

LE COMTE.

Vous avez cette lettre ?...

STELLA.

Oui, monseigneur !

LE COMTE.

Donnez-la-moi !...

STELLA.

Mais je lui ai promis !

LE COMTE.

Songez, mon enfant, que c’est pour le sauver...

STELLA.

Le sauver !

Elle tire la lettre de son sein.

La voilà, monseigneur.

LE COMTE.

Au marquis de Laviani, un des conjurés sans doute.

Il ouvre la lettre.

Elle est écrite en chiffres ; je ne puis la lire ; n’importe... Ah ! monsieur le marquis, vous aussi.

STELLA.

Rendez-la-moi, monseigneur ; elle ne peut vous servir...

LA MARCHESA.

Mais laisse donc, mon enfant, aie toute confiance en monseigneur.

LE COMTE.

Le portefeuille d’où il tira cette lettre devait contenir d’autres papiers ?...

STELLA.

Oui, monseigneur.

LE COMTE.

Ne pourriez-vous, sans qu’il s’en aperçut, prendre ce portefeuille ?

STELLA.

Mais ce serait mal.

LA MARCHESA.

Tu oublies donc que c’est pour le sauver ?

STELLA.

Mais comment ?

LE COMTE.

Je vous le répète, mon enfant, votre ami est jeune, sans expérience ; des médians, des hommes criminels, l’entourent,, le séduisent ; ils veulent le perdre... Nous voulons le sauver... aidez-nous ; tâchez de saisir ce portefeuille...

STELLA.

Oh ! je veux tout faire pour le sauver. Tenez, monseigneur, quand il viendra, je lui dirai que des médians veulent le perdre... Dites-moi leur nom, je les lui nommerai, je le supplierai de ne plus les voir ; s’il refuse, je me jetterai à ses pieds, j’embrasserai ses genoux. Oh ! je suis sûre que je réussirai, car il m’aime : il me l’a dit si souvent.

LA MARCHESA.

Garde-toi de le faire ; tu ne connais pas le cœur d’un homme : il t’aime, dis-tu ; mais si tu paraissais avoir pénétré un secret qu’il te cache avec tant de soin, peut-être perdrais-tu son amour. Ne lui dis pas surtout ce que tu viens d’apprendre.

STELLA.

Oh ! mon Dieu !

LA MARCHESA, bas au comte.

Laissez-moi faire, monseigneur ; vous aurez ces papiers...

LE COMTE.

Il me faut des preuves.

LA MARCHESA.

Comptez sur moi !

Le comte sort.

Scène VI

LA MARCHESA, STELLA

LA MARCHESA.

Eh bien ! tu pleures, et tu ne veux pas faire ce qu’il faut pour le sauver ! Qui te relient ? crois-tu que si cela était mal, je te le conseillerais, moi qui ai soigné ton enfance ; moi qui t’ai recueillie abandonnée de tes parents ? Mais tu n’as donc plus confiance en moi ?...

STELLA.

Oh ! pardon, pardon, madame.

LA MARCHESA.

Et puis, tu dois penser que je n’ai d’autre motif que le bien de ce jeune homme ; moi aussi je l’aime... j’ai pour lui l’amitié... d’une sœur ; et pour un enfantillage tu le laisserais mourir !

STELLA.

Mourir, lui !,oh ! non, non ; je ferai ce que vous me demandez...

LA MARCHESA.

Tu le promets ?

STELLA.

Oui, madame.

LA MARCHESA.

Chère enfant !

Elle l’embrasse.

Quand il viendra, tâche d’être gaie... rieuse...

STELLA.

Mais c’est impossible.

LA MARCHESA, d’un ton caressant.

Il le faut pourtant pour lui ôter toute défiance : ris, plaisante avec lui... Il doit avoir quelques dessins, quelques esquisses dans son portefeuille ; demande-lui de te les montrer ; puis tâche de le distraire, de faire qu’il l’oublie sur un meuble... Enfin, songe qu’il y va de sa vie... ton amour t’inspirera... Allons, va, mon enfant, te recueillir, te calmer... qu’il n’aperçoive aucune trace de larmes, d’inquiétude.

Elle l’embrasse.

STELLA, pleurant.

Oui, madame, oui, je serai gaie... je tâcherai de l’être.

LA MARCHESA.

Va, va.

Stella sort.

Scène VII

LA MARCHESA

Ah ! tu croyais, imprudent, pouvoir jouer avec mon amour !., il fallait rester dans ton pays de France, aimer les femmes frivoles avec lesquelles tu as été élevé ; mais non, tu viens t’adresser à moi, à moi qui, croyant à ton âme, t’avais donné toute la mienne ! Pauvre insensé, tu les paieras cher, tes mépris...

Scène VIII

LA MARCHESA, MILANETTA

MILANETTA.

Il y a là quelqu’un qui demande à vous parler.

LA MARCHESA.

Qui donc ?

MILANETTA.

Un homme que je n’ai jamais vu. Faut-il le faire entier ?

LA MARCHESA.

Mais oui.

Musique.

Milanetta sort.

Scène IX

LA MARCHESA, LAVIANI

LA MARCHESA.

Que désirez-vous de moi, monsieur ?

LAVIANI.

Vous ne me reconnaissez pas ?

LA MARCHESA.

Non, monsieur.

LAVIANI.

Il est vrai que je ne suis venu qu’une seule fois dans cette maison, et qu’alors je portais de saints habits : il y a cinq ans.

LA MARCHESA.

Il y a cinq ans ! seriez-vous... ?

LAVIANI.

Celui qui vous confia une jeune fille du nom de Stella.

LA MARCHESA.

Frère Ambrosio ?... c’est vous !...

LAVIANI.

Maintenant Laviani... Cette jeune fille existe encore ?

LA MARCHESA.

Oui... mon père.

LAVIANI.

Ah ! tant mieux, car le temps est venu...

LA MARCHESA.

Voudriez-vous me la retirer ?

LAVIANI.

Non... Est-elle belle ?

LA MARCHESA.

Oui, oui, bien belle. Voulez-vous la voir ?

LAVIANI.

Non, non ; mais dites-moi ? en venant ici, j’ai rencontré le noble comte chargé de la police : a-t-il vu Stella ?

LA MARCHESA.

Oui, par hasard.

LAVIANI.

A-t-il paru s’intéresser à elle ? Vous a-t-il fait quelques questions ?...

LA MARCHESA.

Il m’a demandé de qui je la tenais.

LAVIANI.

Et vous avez répondu ?

LA MARCHESA.

Que je la tenais de ses parents.

LAVIANI.

Bien. Vous avez élevé cette enfant ?

LA MARCHESA.

Comme je vous, l’avais promis ; mais demain...

LAVIANI.

Demain, madame, elle atteindra sa quinzième année ; demain s’accompliront des projets longtemps médités ; demain se réalisera l’espoir de six années d’attente. Consentez-vous à me seconder... ?

LA MARCHESA.

Je ne sais, monsieur... j’ignore...

LAVIANI.

Écoutez, madame ! vous, qui avez eu une existence tonte de passions, vous me comprendrez si je vous parle de haine et de vengeance.

LA MARCHESA.

Il me fait frémir !

LAVIANI.

Je ne dissimulerai point avec vous : oui, je suis dévoré d’une haine profonde ; cette haine, je l’avais recouverte d’un froc pour la rendre impénétrable ; mais maintenant, il faut que cette jeune fille...

Scène X

LA MARCHESA, LAVIANI, VICTOR

LA MARCHESA.

Silence ! voici quelqu’un.

VICTOR, à part.

Laviani !

LAVIANI.

Je vous reverrai plus tard ; dans deux heures, n’est-ce pas ?

LA MARCHESA.

Oui, dans deux heures.

Laviani va pour sortir et se trouve face à lace avec Victor.

LAVIANI.

Vous ici, jeune homme ?

VICTOR.

Mais vous-même !...

LAVIANI.

Observez-vous : le comte Bernetti était tout à l’heure dans cette maison.

VICTOR.

Ne craignez rien ; je suis prudent.

Laviani sort.

Scène XI

LA MARCHESA, VICTOR

VICTOR.

Que venait faire ici cet homme ?

LA MARCHESA.

En seriez-vous, jaloux ?

VICTOR.

Moi, jaloux ! on dit même que vous recevez ce soir un des chefs de notre sainte Église.

LA MARCHESA.

Oui, le vieux cardinal.

VICTOR.

Songez-vous donc à vous préparer une place en paradis ?

LA MARCHESA.

Mais pourquoi pas ?...

VICTOR.

Au fait, sainte Madeleine y est bien ; et, comme elle, vous avez foi en ces paroles de l’Évangile : « Il lui sera beaucoup pardonné parce, qu’elle aura, beaucoup aimé. »

LA MARCHESA, à part.

L’insolent !

Haut.

Vous êtes Français, monsieur, et fidèle à votre caractère national : vous traitez tout légèrement ; la crainte même de blesser le cœur d’une amie n’arrête point votre verve satirique... mais grâce, je vous prie, grâce pour aujourd’hui ; car jamais, je vous le jure, je ne me suis sentie d’humeur plus sérieuse.

VICTOR.

En vérité, madame, je vous demande sincèrement pardon... vous avez des peines ; quelles qu’elles soient, je les respecterai... Aussi bien je voudrais voir Stella...

LA MARCHESA.

Ah ! Stella !...

VICTOR.

Vous le savez, je vais quitter Rome pour quelques jours... et...

LA MARCHESA.

Vous ne voulez pas partir sans l’avoir revue... cela est juste, naturel... Vous allez lui faire, à cette jeune fille, des adieux de tendresse et de larmes... et pour moi, vous n’avez trouvé que des paroles de haine et de mépris.

VICTOR.

Madame, cette pensée...

LA MARCHESA.

Ne venez-vous pas de la justifier... Et pourtant quel a été mon trime envers vous ? celui d’un amour aussi violent que sincère, plus grand cent fois que celui que vous demandez au faible cœur de cette enfant... ma rivale... El c’est vous qui me méprisez !... Voilà notre sort à nous autres femmes... condamnées et punies par ceux-là mêmes qui devraient nous absoudre et nous plaindre !... Un jour, pauvre jeune fille sans famille, sans appui, belle par malheur, je me suis trouvée jetée au milieu de la foule... partout je ne rencontrai que pièges et corruption... je fus perdue !... Que d’autres méjugent et me frappent... mais devant vous, devant vous seul peut-être j’ai le droit de ne pas rougir : car pour vous j’ai toujours été franche et loyale ; pour vous j’avais abjuré toute ma vie passée... car vous je vous aimais... Ah ! je t’aime encore !

VICTOR.

Madame !...

LA MARCHESA.

Oui, je t’aime, malgré tes dédains, tes affronts, ton amour pour une autre... Écoute, écoute, Victor : lorsque tu m’as abandonnée, j’ai feint l’indifférence, et pourtant mon âme était déchirée ; jeté cachais ma douleur, et maintenant elle éclate. Ma folle passion semble avoir pris une force nouvelle à mesure que je cherchais à la vaincre... Quelquefois je voudrais croire que c’est de la haine que tu m’inspires... il y a même des instants où je vais jusqu’à désirer ta mort... oui, ta mort !... mais, je le sens aussi, le coup qui te frapperait me tuerait, Victor... Ah ! dis-moi, dis : si un grand danger te menaçait, n’est-ce pas que tu viendrais me demander de te sauver la vie ?... et je te sauverais... au prix de tout mon sang, je te sauverais...

VICTOR.

Croyez, madame, à ma reconnaissance ; mais jamais, sans doute, je n’aurai l’occasion de mettre votre dévouement à l’épreuve.

LA MARCHESA.

Ah... jamais !...

VICTOR.

Je n’en sens pas moins tout le prix de votre générosité ; et si je n’en fus pas digne jusqu’à présent, je veux réparer mes torts...

LA MARCHESA.

Les réparer... ah ! parle, parle... un mot... un seul ! et j’oublierai tout...

VICTOR.

Madame, je vous jure qu’aucune parole qui puisse vous blesser ne sortira désormais de ma bouche... mon affection, mon amitié, vous sont acquises... mais, je ne puis plus éprouver d’amour que pour une seule femme...

LA MARCHESA.

Stella, n’est-ce pas ?...

À part.

Toujours... toujours... malheur, malheur sur lui !...

Haut.

Ah ! vous avez raison... et j’étais folle, moi, de vous tenir encore ce langage... mais il le faut ; maintenant cette passion fatale doit être morte dans mon âme ainsi que dans la vôtre... oui, entre nous deux, de l’amitié, rien que de l’amitié... Je suis aussi l’amie de cette jeune fille... tenez... tout à l’heure, je lui parlais de vous... et demandez-lui, si c’était en ennemie.

VICTOR.

Eh bien ! madame, vous qui lui avez servi de mère... qui jusqu’à ce jour l’avez éloignée des pièges et des séductions... ah ! continuez jusqu’au bout votre tâche et pendant mon absence, préservez-la, toujours avec autant de soin, du vice dont le souffle seul pourrait ternir tant d’innocence.

Musique.

LA MARCHESA.

La voici... Vous allez voir si je cherche à vous nuire dans son cœur.

Scène XII

LA MARCHESA, VICTOR, STELLA

LA MARCHESA.

Viens, mon enfant... Voici quelqu’un qui t’attendait avec bien de l’impatience.

STELLA.

Victor !

VICTOR.

Ma chère Stella !

LA MARCHESA.

À la veille d’un départ, vous devez avoir l’un et l’autre bien des choses â vous dire ?...

STELLA.

Vous partez encore ?

VICTOR.

Oh ! je reviendrai bientôt.

LA MARCHESA.

Et puis, vous ne laisserez pas inachevé le portrait de ma fille... pour le terminer, il ne vous faut plus qu’une séance... Je vous laisse... Au revoir, mon enfant... dans un instant je reviendrai...

Bas à Stella.

Le portefeuille, entends-tu... il le faut... aujourd’hui même, ou il est mort !...

STELLA, à part.

Mort !

LA MARCHESA, à Victor.

Monsieur, je vous salue.

Scène XIII

STELLA, VICTOR

STELLA, de l’autre côté du théâtre.

Oh ! mon Dieu ! comme je tremble... !

VICTOR, à lui-même en regardant Stella.

Seul avec elle !... et c’est à la Marchesa que je dois cet instant de bonheur !

STELLA, à part.

Que lui dire ? Lui demander ce portefeuille ? mais il me refusera ; le lui dérober... ? ce serait mal... et cependant elle me l’a dit... Mort !... Oh ! je ne veux pas qu’il meure...

VICTOR, se rapprochant d’elle.

Eh bien ! Stella, à quoi pensez-vous ? Vous paraissez agitée.

STELLA.

Moi !... non... non, je vous assure... Vous allez donc achever mon portrait ?

VICTOR.

Si vous le voulez, je suis prêt... Pourtant, Stella, nous avons si peu de temps à rester ensemble ?... Ah ! qu’il me serait plus doux de vous parler de mon amour... Une séparation, quelque courte qu’elle doive être, me semble si cruelle !...

STELLA.

Mais aussi, pourquoi partir encore ? qui vous y oblige ?

VICTOR.

Oh ! c’est une affaire grave, et dont je ne puis parler maintenant...

STELLA.

Même à moi ?

VICTOR.

Même à vous... Et puis cette affaire d’une si haute importance, pour vous, Stella, n’aurait aucun intérêt.

STELLA.

Et pourtant, Victor, si vous alliez courir quelque danger ?

VICTOR.

Non... Oh ! ne craignez rien : vous voyez, je suis tranquille... Mais qui a pu vous inspirer de pareilles idées ?

STELLA.

Allons, je m’étais trompée, et je n’insiste plus... D’ailleurs, si vous aviez des craintes vous me les confieriez, n’est-ce pas ?

VICTOR.

Tenez, mon amie, laissons cela... éloignons toute pensée pénible ou sérieuse...

Assis.

Oublions même mon départ, pour ne songer qu’à la joie de mon prochain retour.

STELLA.

Oh ! oui, votre retour, bientôt, et alors nous serons heureux... bienheureux, Victor.

À part.

Mais le portefeuille, où donc est-il ?

VICTOR.

À mon retour, Stella, rien ne s’opposera plus à l’accomplissement du plus cher de mes vœux... Et toi, douce et tendre orpheline, toi, qui n’as eu d’autre soutien que celui d’une étrangère... bientôt tu pourras t’appuyer sur le bras d’un époux...

STELLA.

D’un époux !

VICTOR.

Eh bien ! Stella, ne le désires-tu pas aussi... ? Maintenant tu dois me répondre avec franchise... N’as-tu jamais songé à cet hymen... ? et parfois devançant l’avenir dans tes rêves de bonheur, n’as-tu pas dit... Victor, à toi... à toi pour la vie... !

Il la presse dans ses bras.

STELLA.

Victor !...

Sa main se trouve pressée sur le cœur de Victor. À part.

Ah ! le portefeuille !

VICTOR.

Qu’as-tu donc ?

STELLA.

Je ne me trompe pas, là, un poignard...

VICTOR.

Et cela t’effraie... toi... une Italienne ? Mais dans ce pays c’est un jouet de petite-maîtresse, un bijou que toute signora aime à voir briller sur sa toilette...

STELLA.

En effet... Mais au fond de ma retraite je suis restée si craintive... si timide...

VICTOR.

Enfant !

STELLA, à part et regardant toujours la place du portefeuille

Si j’osais...

Haut.

Tenez, pourtant, je ne tremble plus. Je veux voir si j’aurai la hardiesse de toucher cette arme...

VICTOR.

Oh ! mon Dieu ! tant que tu voudras.

Il ouvre son habit et sort à la fois le poignard et le portefeuille. Mouvement de Stella. Mais Victor remet aussitôt le portefeuille dans sa poche, sans toutefois refermer son habit.

Tiens, regarde !

STELLA, à part.

Que je suis malheureuse !

Un œil toujours fixé sur le portefeuille tout en feignant de ne regarder que le poignard.

Oui, de l’or, comme c’est brillant... comme c’est joli... ! Qui croirait pourtant que cela donne la mort ?

VICTOR.

Eh ! mon Dieu oui, les hommes sont ainsi faits qu’ils mettent du luxe, de la vanité, même de la coquetterie, jusque dans un instrument de haine et de vengeance... Allons, rendez-moi cela... Ne parlons plus de mort et de poignard, mais de notre amour.

Il veut l’embrasser.

STELLA.

Victor, laissez-moi.

VICTOR.

Tu me refuses... un baiser d’adieu... à moi... qui vais être ton époux.

STELLA.

Victor !

À part.

Mais mon Dieu ! mon Dieu ! ce portefeuille.

VICTOR.

Non, tu ne m’aimes pas, situ me refuses ce premier gage d’amour.

STELLA.

Victor... au nom du Ciel !

VICTOR.

Ma chère Stella !

Il l’embrasse. Stella saisit le portefeuille dans l’habit entr’ouvert et met précipitamment sa main derrière elle.

STELLA, à part.

Ah !... Enfin...

VICTOR.

On vient... c’est elle... la Marchesa... Adieu, ma Stella... Je puis maintenant partir avec courage, car je pars plein de joie et d’espérance.

Il sort rapidement par le fond. La Marchesa entre par une porte latérale.

Scène XIV

LA MARCHESA, STELLA

LA MARCHESA, avec anxiété.

Eh bien ! eh bien ! Stella ?...

STELLA, avec la plus vive émotion.

J’ai le portefeuille..., madame...

LA MARCHESA, avec joie.

Ah !

STELLA.

Oh ! mais je suis tout effrayée de ce que je viens de faire... et si vous n’étiez pas venue... je n’aurais pu soutenir sa présence... Déjà la force m’abandonnait... j’allais tomber à ses pieds...

Elle tombe presque évanouie sur un fauteuil.

LA MARCHESA, parcourant avidement le portefeuille.

Rassure-toi, mon enfant ; ce que tu as fait est bien... et plus tard, lui-même il t’en remerciera.

VICTOR, dans la coulisse.

Stella, Stella.

STELLA, d’une voix faible.

C’est lui... Oh ! mon Dieu ! il vient... Cachez-moi... cachez-moi...

LA MARCHESA, lui prenant la main.

Du courage... Remets-toi... et si tu tiens à ses jours, n’avoue rien.

STELLA, dans le plus grand trouble.

Non... madame... rien...

Scène XV

LA MARCHESA, STELLA, VICTOR

VICTOR, accourant.

Ah ! Stella !... je craignais de ne plus vous retrouver ici... Pardon, madame... mais une inquiétude mortelle... Stella... tout à l’heure... près de vous, n’ai-je pas oublié mon portefeuille ?

STELLA, la Marchesa lui presse la main.

Votre portefeuille ?... Non...

VICTOR.

Voyons... ici peut-être...

Il regarde le guéridon.

Non... non... Ah ! je suis perdu !...

S’approchant de Stella, il lui dit à mi-voix.

Adieu... Stella... adieu, et cette fois pour longtemps peut-être...

STELLA.

Grand Dieu !

VICTOR, à voix basse.

Je vais fuir.

STELLA.

Fuir !...

VICTOR.

Si ce portefeuille est perdu, il y va de ma tête... Adieu !... adieu !...

Il sort en courant.

Scène XVI

LA MARCHESA, STELLA

STELLA, voulant suivre Victor.

Victor... Victor... arrêtez...

LA MARCHESA, la retenant et changeant de ton.

Non... non... Tu resteras...

STELLA.

Ah ! madame... vous m’avez trompée... laissez-moi... laissez-moi... Victor... c’est moi, moi... Ah !...

Elle pousse un cri étouffé et tombe évanouie.

LA MARCHESA. Elle sonne. Milanetta entre d’un côté, un domestique de l’autre. À Milanetta.

Vite des secours à Stella.

Au domestique.

Ma voiture... et maintenant chez le chef de la police.

Le domestique sort.

Plusieurs femmes se joignent à Milanetta pour secourir Stella. La toile tombe.

ACTE II

Chez Victor, chambre d’artiste, ameublement simple. Au fond, une porte ; à droite, une autre porte.

Scène première

VICTOR, seul

Il est placé devant un bureau.

Toutes mes recherches ont été vaines, je ne le retrouve pas. Et ce nouveau chiffre que je venais d’y renfermer, il leur donnera la clef des notes qu’il contient, les noms de tous mes amis ; ils seront perdus avec moi ! Allons, il faut profiter du peu de temps qui me reste pour prévenir ceux qui sont compromis, prendre mes mesures pour fuir. Fuir ! et cette jeune fille... Stella ! à qui la confier ?... Laviani... il subira notre sort l’emmener c’est impossible... la laisser entre les mains souillées de la Marchesa... oh ! non, jamais, jamais !...

Scène II

VICTOR, LAVIANI

VICTOR.

Vous ici !

LAVIANI.

Oui, j’ai déjà prévenu plusieurs île nos amis de ne pas se trouver au rendez-vous : ou je me trompe fort, ou il y a eu trahison.

VICTOR, à part.

Allons, tout est découvert.

Haut.

Non, il n’y a pas eu trahison, mais imprudence.

LAVIANI.

Imprudence !... alors cela doit venir de quelqu’un de vos Français...

VICTOR.

Oui, de moi-même.

LAVIANI.

De vous...

VICTOR.

Comptant partir cette nuit pour aller au rendez-vous, j’avais renfermé des papiers important dans mon portefeuille que j’ai perdu, ou plutôt qui m’a été pris sans que j’aie pu m’en apercevoir.

LAVIANI.

Allons, encore une d’avortée... Aussi j’étais fou, à mon âge, d’aller m’unir à tant de jeunes cerveaux :

À part.

la haine n’a besoin que d’elle-même pour conspirer.

Haut.

Eh bien ! jeune homme, croyez-moi, il faut fuir...

VICTOR.

Vraiment votre calme m’étonne : vous qui paraissiez si ardent au grand œuvre de la liberté, vous, l’âme de nos conseils, à peine êtes-vous ému lorsque vous apprenez le renversement de toutes nos espérances...

LAVIANI.

C’est que si tous deux nous suivions la même route, ce n’était pas pour arriver au même but. Croyez-vous, jeune homme, que moi, qui depuis quinze ans ai renoncé à un monde brillant ; moi qui dans tous ces grands mots de tyrans et de despotisme, de patrie et de liberté, ne vois plus que vide et déception.

VICTOR.

Comment !... vous...

LAVIANI.

Eh ! mon Dieu ! lorsque j’étais jeune comme vous, l’ambition, sous le nom de patriotisme, occupa ma vie pendant plusieurs années ; plus tard ce fut l’amour, plus tard, ce fut la haine... la haine, c’est une passion aussi...

VICTOR.

Oui, une passion d’égoïste.

LAVIANI.

Comme toutes les autres ; le nom seul est changé...

VICTOR.

Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes joint à nous.

LAVIANI.

Lorsque dans nos assemblées on venait raconter un nouveau trait de despotisme des maîtres de l’Italie, lorsque le nom de l’un de ses tyrans était prononcé, alors les yeux de tous les conjurés étincelaient, leurs bouches s’entr’ouvraient pour laisser échapper un blasphème, leurs bras se raidissaient comme pour frapper un coup mortel ; eh bien ! jeune homme, mon âme restait froide, impassible à la lecture d’une loi infâme, au récit d’un assassinat juridique ; mais qu’un nom, un seul, celui de Bernetti, fût prononcé devant moi, mes transports de colère et de rage égalaient les vôtres ; mais je trouvais encore assez de force pour déguiser la seule pensée qui occupât mon âme, et quand ma bouche criait avec vous : Italie et liberté ! il y avait une voix plus forte qui criait en moi : Bernetti et vengeance, vengeance !...

On frappe.

Mais qui vient ici ?

VICTOR.

Je ne sais ; mais entrez dans cette chambre...

LAVIANI.

Il faut que j’écrive à la hâte à plusieurs de vos jeunes amis : trouverai-je ce qu’il faut !

VICTOR.

Oui... oui...

Il va ouvrir à Laviani.

Scène III

VICTOR, STELLA

VICTOR.

Vous ici, Stella ? mais ce trouble, cette pâleur...

STELLA.

Oui, c’est moi, êtes-vous bien seul ? oh ! je craignais déjà de ne plus vous trouver...

VICTOR, allant pour la prendre dans ses bras.

Mais quelle imprudence !... Que vous est-il arrivé ? expliquez-vous...

STELLA.

Tout à l’heure, je craignais de ne pouvoir arriver jusqu’ici. Là-bas, dans la rue, mes jambes fléchissaient, mes yeux étaient obscurcis ; je ne connaissais plus cette maison dans laquelle je ne suis venue qu’une fois ; j’ai cru que j’allais rester évanouie sur une pierre. Oh ! mon Dieu ! soutenez mon courage.

VICTOR.

Mais qu’y a-t-il ?

STELLA.

Tantôt, quand vous m’avez quittée, ne m’avez-vous pas dit qu’il y allait de vos jours ? n’est-ce pas, vous me l’avez dit ?

VICTOR.

J’avais tort, je m’effrayais trop vite.

STELLA.

Vous voulez me tromper... Victor, vous ne dites pas vrai maintenant.

VICTOR.

Qu’auriez-vous appris ?

STELLA.

Ah ! Victor ! depuis que vous avez prononcé ces terribles mots, je ne sais quel changement s’est opéré en moi ; jusqu’ici, je n’étais sortie des plaisirs de l’enfance que pour être heureuse de votre amour ; je croyais que votre absence seule pouvait me coûter des larmes ; mais, depuis hier, une idée affreuse, celle de ne vous revoir jamais, celle de votre mort...

VICTOR.

Mais non, je vous le répète, je m’effrayais trop vite.

STELLA.

Hier, quand vous vous êtes enfui après m’avoir jeté ces terribles paroles, je suis restée quelque temps évanouie ; puis, lorsque revenant à moi, je demandais à rester seule, lorsque j’avais tant besoin de pleurer, ils m’ont traînée à la danse, ils ont voulu me faire chanter ; mais je ne pouvais pas. Puis, des hommes m’ont entourée ; il en est un surtout qui ne me quittait pas ; il était masqué, mais je voyais ses yeux perçants à travers son masque. Je ne sais pourquoi, mais alors il me faisait peur. Et plusieurs fois, j’aurais cru qu’il me parlait d’amour.

VICTOR.

D’amour !

STELLA.

Mais non, cela ne se pouvait pas : il avait des cheveux blancs.

VICTOR.

Oh ! pauvre enfant, ils veulent donc aussi la perdre !

STELLA.

Que dites-vous, Victor ?

VICTOR.

Mais continuez, Stella : que vous est-il arrivé ensuite ?

STELLA.

Tout le monde s’est retiré peu à peu ; cet homme masqué est resté seul : il m’a prise à l’écart, m’a dit qu’il était puissant, riche ; qu’il me connaissait depuis longtemps, qu’il m’aimait...

VICTOR.

Il vous a dit qu’il vous aimait !

STELLA.

Oui ; mais alors il a ôté son masque, et je n’ai plus eu peur : c’était bien un vieillard, il m’a regardée avec douceur ; tout-à-coup j’ai pensé que je n’avais jamais connu mon père, et que peut-être...

VICTOR.

Oh ! non.

STELLA.

Pourquoi ?

VICTOR.

Jamais un père ne serait assez vil pour faire élever sa fille par la Marchesa.

STELLA.

Grand Dieu ! Victor, qu’avez-vous dit ? mais c’est elle qui m’a servi de mère ; sans elle, je serais morte peut-être de faim et de misère ; c’est elle qui m’a faite ce que je suis, qui m’a rendue digne de votre amour ; et vous dites que ma seconde mère, cette femme si bonne... ?

VICTOR.

Est une infâme !

STELLA.

Oh ! non, cela ne peut pas être !

VICTOR.

Maintenant qu’elle a manqué à la parole qu’elle m’avait donnée, maintenant je puis vous la faire connaître, vous apprendre le danger que vous courez, pour vous empêcher d’y tomber : ces hommes au milieu desquels vous vous êtes trouvée, ce sont des hommes souillés de vices et de crimes, qui passent leur vie dans d’ignobles débauches ; ces femmes, ce sont, comme la Marchesa, des femmes qui vendent leur amour ; ces femmes voudraient vous avilir, vous souiller comme elles... et ce vieillard, vous déshonorer.

STELLA.

Ah ! Victor, Victor, sauvez-moi, ou tuez-moi !

VICTOR.

Calmez-vous, Stella ; ma Stella, calme-toi !

STELLA.

Et vous qui le saviez, vous ne m’avez pas arrachée de leurs mains ! mais vous ne m’aimez donc pas !...

VICTOR.

Écoute : étranger, sans fortune, sans appui dans Rome, je ne pouvais t’enlever à la Marchesa sans son consentement ; une circonstance seule pouvait me le permettre. Hier encore je croyais pouvoir quitter Rome, t’emmener avec moi, lorsque tout-à-coup une imprudence...

STELLA.

Ah ! dites un crime...

VICTOR.

Un crime !

STELLA, à genoux.

Victor, Victor, me pardonnerez-vous ?

VICTOR.

Que dites-vous !

STELLA.

Oh ! je le vois bien maintenant, c’est un crime qu’ils m’ont fait commettre... Victor, votre portefeuille...

VICTOR.

Je l’ai perdu.

STELLA.

Non, il vous a été pris !

VICTOR.

Vous le savez... et par qui ?

STELLA.

Victor, ne me maudissez pas.

VICTOR.

Ah ! c’est par vous !

STELLA.

Oui, c’est moi, oh ! mais pas un reproche, Victor : il me tuerait.

VICTOR.

Non, non, Stella ; moi te faire des reproches, lorsque je suis si heureux d’apprendre que c’est entre tes mains. D’ailleurs te ferais-je un crime d’un enfantillage, d’une curiosité de jeune fille ; et puis maintenant il ne peut te servir, tu vas me le rendre.

STELLA.

Vous le rendre... mais je ne l’ai plus... moi !

VICTOR.

Comment ! où donc est-il !

STELLA.

C’est elle qui m’a dit de le prendre ; c’est à elle que je l’ai donné.

VICTOR.

La Marchesa !

STELLA.

Oui : elle me disait que c’était pour vous sauver d’un grand danger. Moi, je le croyais alors ; l’aurais-je fait sans cela ?

VICTOR.

Ah ! je crois entrevoir la vérité. Cette Marchesa... mais pourtant elle ne peut avoir la pensée de vendre ma tête... Cette femme n’a pas la passion de l’or, mais la jalousie peut-être, alors je ne dois pas trembler pour moi seul.

À Stella qui pleure.

Stella, vous ne devez plus rentrer chez la Marchesa ; il ne le faut pas, car vous aussi elle veut vous perdre en me perdant.

Musique.

STELLA.

Victor, quelqu’un. Oh ! qu’on ne me voie pas.

Scène IV

VICTOR, STELLA, LAVIANI

VICTOR.

Stella, ne crains rien, c’est un ami.

LAVIANI.

Stella !...

VICTOR.

Monsieur, peut-être, grâce à votre sang-froid, votre sage prévoyance, avez-vous su vous ménager des moyens de fuite et de salut... Voyez cette jeune fille, elle n’a d’autre appui que moi : maintenant si elle me perd, elle reste livrée à une femme...

LAVIANI.

C’est bien elle !

VICTOR.

Voyez, tant d’innocence et de jeunesse.

LAVIANI.

Que voulez-vous donc que je fasse pour elle ?

VICTOR.

La prendre sous votre protection, veiller sur elle... Vous me le promettez, n’est-ce pas ?

LAVIANI.

Non, je ne le puis.

VICTOR.

Vous ne le pouvez ; mais votre âme est accessible à la pitié. Tenez, regardez-la seulement.

LAVIANI.

Je la connais.

VICTOR.

Vous ?

LAVIANI.

Depuis longtemps moi aussi, je veille sur elle.

VICTOR.

Eh bien ! ne l’abandonnez pas ; sauvez-la des dangers qui l’entourent ; que je puisse au moins mourir tranquille en la remettant entre vos mains ! Stella, viens ; il te servira de père...

STELLA.

Vous, monsieur ! oh, oui ! sauvez-le ! sauvez-moi !

LAVIANI.

Éloignez-la, éloignez-la, vous dis-je ; j’ai à vous parler...

VICTOR, conduisant Stella.

Entre ici, reste calme, quelque bruit que tu entendes, et n’en sors que lorsque je t’appellerai.

Scène V

VICTOR, LAVIANI

VICTOR.

Monsieur, vous connaissez, dites-vous, cette jeune fille ? vous connaissez peut-être aussi sa famille...

LAVIANI.

Oui.

VICTOR.

Oh ! par pitié, s’il est possible de l’arracher des mains de la Marchesa...

LAVIANI.

Ainsi, jeune homme, ce n’est pas assez d’être venu follement, loin de votre pays, vous jeter à travers une périlleuse conspiration, vous vous êtes encore épris d’un amour romanesque !

VICTOR.

Oh ! ce n’est pas le moment de me donner de prudents conseils : j’aime cette jeune fille, et quand je ne l’aimerais pas d’amour, la pitié seule...

LAVIANI.

Il est des êtres maudits qui n’ont pas de salut à attendre de la pitié des hommes.

VICTOR.

Mais ce que vous dites ne peut avoir de rapport avec Stella. Cette jeune fille...

LAVIANI.

Est maudite, je vous le répète.

VICTOR.

Maudite ! elle !... Écoutez, depuis que je vous connais, je vois bien qu’il y a en vous quelque chose d’extraordinaire. Autrefois, m’avez-vous dit, moine sans religion, vous avez rejeté de saints habits ; aujourd’hui carbonaro sans patriotisme, vous conspirez contre un nom.

LAVIANI.

Jeune homme, ne m’interrogez pas ; c’est de vous seul qu’il s’agit, de vous seul à qui je m’intéresse encore autant qu’un homme comme moi peut s’intéresser à un autre homme : je vous le répète, il en est temps encore : partez ; renoncez à votre amour pour cette jeune fille !

VICTOR.

Y renoncer, jamais ; d’ailleurs croyez-vous que sur de vaines paroles... ?

LAVIANI.

De vaines paroles !... Oui, vous dites vrai... eh ! que me fait à moi le repos, la vie même d’un jeune fou qui vient se placer à travers la route que je dois suivre, que je suivrai jusqu’au bout... oui, dussé-je marquer chacun de mes pas par un cadavre ?

Il sort.

Scène VI

VICTOR, puis LA MARCHESA

VICTOR.

Maudite ! elle !... Mais d’où vient qu’il la connaît... Sans doute, je me rappelle maintenant, hier encore je l’ai vu chez la Marchesa.

LA MARCHESA, entrant.

Elle n’est pas ici !...

VICTOR la regarde fixement ; elle baisse les yeux.

Eh quoi ! madame, vous n’osez me regarder en face ! vous vous sentez donc coupable envers moi ?

LA MARCHESA.

Coupable envers vous ?... moi !...

VICTOR.

Madame, je sais tout ; je sais qu’une infâme trahison dont vous êtes le principal instrument...

LA MARCHESA.

Que voulez-vous dire ?

VICTOR.

Que vous avez entre les mains des papiers qui causeront ma mort.

LA MARCHESA.

Eh quoi ! vous savez que votre salut est entre mes mains, et vous craignez que moi qui vous disais, il y a bien peu de temps encore, que je ne vivais que pour vous et pour vous, que votre mort serait ma mort, vous craignez que je vous perde ! Oh, Victor ! vous comprenez donc enfin combien vous m’avez offensée ?

VICTOR.

Je ne comprends rien, madame, à ce langage ; vous voulez me perdre, vous en avez le pouvoir : que votre vœu s’accomplisse !

LA MARCHESA.

Victor, moi, vous perdre... ! oh ! non, non ; un instant peut-être je l’ai voulu, j’ai cru le pouvoir ; j’ai cru que la haine avait remplacé l’amour : car, pour moi, vois-tu, femme orgueilleuse, ardente, torturée de mépris ; j’ai cru que le moment de la haine était arrivé ; j’ai voulu me venger, mais j’ai senti que je ne le pourrais pas, que l’amour était le plus fort, que je t’aimais, Victor, oui, que je t’aime plus que jamais !

VICTOR.

Arrêtez, madame ; votre raison s’égare.

LA MARCHESA.

Oui, oui, folle, folle que je suis de parler encore d’amour à ce cœur froid qui n’a pour moi ni amour ni haine, qui ne m’a prise que pour augmenter d’un nom la liste de ses conquêtes, qui sourit de pitié quand je m’humilie devant lui... Sais-tu, Victor, ce qui m’amenait ici ? ce n’était plus cette Marchesa qui traîne à son char les plus brillants seigneurs de Rome, cette Marchesa, fière, dédaigneuse, emportée ; c’est Maria ! Maria humble, soumise, dévouée ; Maria qui vient abjurer des projets de vengeance qui lui font horreur ; Maria qui frémit à la seule idée qu’elle a voulu te perdre, qui vient t’offrir les moyens de te sauver, de fuir de Rome où la mort serait inévitable. Victor, Victor, tu le vois, je me jette à tes pieds.

VICTOR.

Madame, madame, relevez-vous.

LA MARCHESA.

Non, non, je reste là jusqu’à ce que tu m’aies dit que tu me pardonnes, que tu m’aies promis de partir avec moi : tout est prêt, une voiture nous attend, le temps presse, on va venir t’arrêter ; fuis, Victor... fuis.

VICTOR.

Fuir avec vous, et Stella !

LA MARCHESA.

Stella ! ah ! je l’avais oubliée.

VICTOR.

Plût au Ciel que cette jeune fille ne vous eût jamais connue. Dites, madame, vous qui me rappelez un amour auquel je ne puis croire.

LA MARCHESA.

Il ne veut pas me croire ! ce n’est donc pas assez de m’avoir vue, moi, moi ! à tes pieds : quelle preuve veux-tu donc que je te donne ?

VICTOR.

Une preuve ? eh bien, ne revoyez jamais Stella.

LA MARCHESA.

Encore elle, toujours elle ! mais tu ne crains donc pas, insensé, de me rendre toute ma haine ? Si j’ai faibli un instant au moment d’accomplir une vengeance terrible, crois-tu que je sois femme à ressentir deux fois une faiblesse dont tu me fais rougir ? Mais tu ne me connais donc pas, toi qui ne frémis pas de m’avoir pour ennemie ?

VICTOR.

Quand je brave la haine des hommes, dois-je craindre celle d’une femme ?

LA MARCHESA.

La haine d’une femme ! eh ! oui, mon Dieu ! que peut une femme contre ces courages si forts ? Pauvre femme, on te trahit, on te méprise ; souffre, gémis, pleure, voilà tes armes, tes instruments de vengeance ; on te frappe, courbe-toi ; on t’assassine, à genoux devant ton bourreau. Mais tu ne sais pas qu’il est des femmes dont l’âme puissante pour l’amour est puissante aussi pour la haine...tu ne sais pas que ces femmes blessées au cœur savent aussi trouver l’endroit le plus douloureux pour frapper... qu’elles sont habiles à déchirer, à faire saigner la blessure. Homme fier, cœur superbe... écoute, écoute, tu vas savoir ce que peut la haine d’une femme !

VICTOR.

Vos paroles d’amour ne m’ont point ému, qu’attendez-vous de vos menaces ?

LA MARCHESA.

Il faut que je te fasse partager les tourments que j’éprouve ; il faut que je t’arrache à ce calme qui me tue. Je ne veux pas souffrir seule, et nous souffrirons tous trois. Bénis le Ciel de ce que la mort est proche pour toi ; oui, dans un instant on va t’arrêter ; tu subiras les angoisses de la prison, puis la mort.

VICTOR.

J’y suis préparé.

LA MARCHESA.

Oui, je sais qu’une mort comme celle qui t’attend exalte l’âme ; que les mots magiques de martyrs, de liberté, changent à l’échafaud en un autel glorieux ; qu’en jetant les yeux sur la foule qui vous entoure, vous levez la tête, avec fierté, et semblez dire au peuple : Admire-moi, car c’est pour toi que je meurs.

VICTOR.

Oh ! oui, cette mort est belle... Martyrs de la liberté, tombez avec orgueil ; votre sang qui de l’échafaud jaillit sur là foule, engraisse un terrain fertile... et, pour un homme qui s’en va, que de héros vont naître !

LA MARCHESA.

Oui, cette mort est belle ! remercie-moi, car c’est à moi que tu la devras. Mais, au milieu de cet enthousiasme, n’y aura-t-il pas une pensée qui empoisonnera le triomphe de l’échafaud ? N’auras-tu pas un souvenir pour cette pauvre jeune fille ?

VICTOR.

Stella !

LA MARCHESA.

Oui, cette Stella qui t’aime d’un amour si pur, si dévoué ; cette pauvre orpheline que ta mort va laisser brisée entre les mains d’une ennemie.

VICTOR.

Ah, madame ! ma mort ne vous suffit pas ?

LA MARCHESA.

La vois-tu, cette douce victime, quand je lui raconterai ton supplice, et quand je lui rappellerai qu’elle-même a hâté ta perte, comme elle se roulera de désespoir en appelant la mort... la mort qui sera lente à venir, car elle n’a que seize ans !...

VICTOR.

Oh ! non, non, vous ne serez pas si cruelle pour cette pauvre Stella ; elle ne vous a rien fait ; oh ! non, vous aurez pitié d’elle.

LA MARCHESA.

De la pitié pour elle ! En as-tu jamais eu pour moi ?

VICTOR.

Maria, eh bien ! je te l’avoue, je fus coupable envers toi, mais ma mort ne va-t-elle pas expier mes offenses ? Tout mon sang ne suffira-t-il pas : prends un poignard, frappe-moi toi-même ; mais au nom du Ciel, au nom de ta mère... si tu l’as connue... épargne-la, épargne-la.

LA MARCHESA.

À genoux ; tu le vois bien, Victor, qu’un homme peut trembler devant la haine d’une femme... Mais je ne sais ce que le Ciel a mis en toi, en ton regard, j’en rougis ; c’est une lâcheté, mais je ‘n’ai plus la force de vouloir ta mort. Victor, les entends-tu ? ils arrivent, eh bien ! ce portefeuille, ces preuves...

VICTOR.

Mais Stella... Stella !

LA MARCHESA.

Toujours...toujours elle !

Scène VII

VICTOR, LA MARCHESA, LE COMTE, LAVIANI entouré de sbires, STÉPHANO

LA MARCHESA, remettant le portefeuille au comte.

Pardonnez-moi, mon Dieu ! c’est lui qui l’a voulu.

Elle sort précipitamment.

Scène VIII

VICTOR, LA MARCHESA, LE COMTE, LAVIANI, STÉPHANO, puis STELLA

LE COMTE, examinant le portefeuille.

Bien, bien ! Monsieur, vous reconnaissez ces papiers comme vous ayant appartenu ?

VICTOR.

Je les reconnais.

LE COMTE.

Stéphano... monsieur est votre prisonnier : vous en répondez.

STÉPHANO.

Allons, encore une fois sous ma main, et dire...

VICTOR.

Un mot, monsieur le Comte, un seul : ce n’est pas pour moi, je sais le sort qui m’attend. Mais pour m’enlever ces papiers, on s’est servi d’une jeune fille qui n est pas faite pour un pareil rôle. Cette enfant, entourée de pièges, d’ennemis mortels, j’ose vous la recommander, la placer sous votre protection.

Il fait entrer Stella.

LE COMTE.

Sous ma protection ? Cette jeune fille a été élevée par une femme qui a le droit de la réclamer.

VICTOR.

Mais cette femme, vous la connaissez, monsieur.

LAVIANI, à voix basse.

Ne priez pas cet homme : il restera inflexible.

LE COMTE.

Stéphano, emmenez ce jeune homme.

STELLA.

Oh ! mon Dieu ! que veulent ces hommes ? Victor ! Victor !

VICTOR.

Stella, en mourant je n’emporte qu’un regret, celui de n’avoir pu te sauver.

STELLA.

Mourir, toi... Ob ! mais non, ne crains rien. Monsieur le Comte, je vous reconnais ; c’est vous qui m’avez dit de prendre ce portefeuille, en me jurant de le sauver. Moi, j’ai tenu ma promesse ; maintenant vous allez tenir la vôtre, vous allez le sauver, n’est-ce pas ? Il ne me répond pas ! Oh ! malheureuse qui ai cru à la sincérité de vos paroles, à la bonté de vos regards, et vous me trompiez aussi !

LE COMTE.

Emmenez le prisonnier !

STELLA.

L’emmener !

STÉPHANO.

Allons, jeune fille : notre métier n’est pas plus de sauver les conspirateurs que de protéger les orphelines.

Il entraîne Victor.

VICTOR.

Adieu, adieu, Stella !

Scène IX

LE COMTE, examinant des papiers, LAVIANI, STELLA

LAVIANI, à voix basse.

Vous pouvez le sauver.

STELLA.

Le sauver... Oh ! parlez, parlez.

LAVIANI.

Il faut courir chez le Cardinal, ce vieillard que vous avez vu hier à cette fête.

STELLA.

Lui, le revoir ! mais Victor me l’a défendu.

LAVIANI.

Lui seul peut le sauver. Présentez-vous à la porte de son palais avec ce mot de sa main ; on vous fera entrer de suite. Demandez-lui la grâce de Victor : il vous l’accordera, il me l’a promis.

STELLA.

Oh ! merci, merci, monsieur.

Elle sort.

LAVIANI, à part.

À nous deux maintenant.

Scène X

LAVIANI, LE COMTE

LAVIANI.

Eh, bien ! noble Comte, il y a seize ans que nous ne nous sommes vus de si près. Et pourtant nous devions nous rencontrer un jour ainsi que nous nous rencontrons maintenant, l’un comme victime, l’autre comme bourreau ; car le sort que vous me réservez n’est pas douteux, n’est-ce pas ?

LE COMTE.

Celui qui m’était destiné si vous eussiez triomphé.

LAVIANI.

Bien, monsieur le Comte. Depuis seize ans notre existence à tous deux a été bien différente : à vous les richesses, les honneurs, le pouvoir ; à moi l’obscurité, le froc et les larmes. Aujourd’hui vous voilà l’ami d’un cardinal qui gouverne Rome : vous voilà juge tout-puissant, n’ayant qu’un mot à dire pour me faire donner la mort, à moi votre ennemi mortel, à moi que vous devez haïr d’autant plus que ma présence vous apporte le remords...

LE COMTE.

Monsieur, si je vous accorde la faveur d’un entretien, c’est que vous avez promis une révélation.

LAVIANI.

Oui, c’est par une révélation que je veux reconnaître cette faveur.

LE COMTE.

Eh bien ! hâtez-vous...

LAVIANI.

Un instant, noble comte. Vous qui êtes si haut maintenant, savez-vous qui de nous deux dans un moment sera la victime ?

LE COMTE.

Des menaces !

LAVIANI.

Oh ! ne craignez rien : je n’ai ni le pouvoir ni la volonté d’employer la force ; mais écoutez. Je ne veux pas vous rappeler le temps où, tous deux jeunes et brillants seigneurs, nous semblions liés d’une amitié aussi durable, aussi forte que la haine que nous nous sommes vouée depuis...

LE COMTE.

Enfin ?

LAVIANI.

Je ne vous rappellerai pas non plus qu’un jour, appelé près de mon père, à son lit de mort, je laissai à la garde de votre amitié une femme, la seule que j’aie jamais aimée...

LE COMTE.

Monsieur !

LAVIANI.

Quand je revins, après avoir fermé les yeux de mon père, chercher des consolations dans les bras d’un ami, d’une épouse, vous le savez, monsieur, je ne trouvai plus ni ami, ni épouse. Alors brisée de douleurs, mon âme perdit toute son énergie ; je me retirai d’un monde qui n’avait eu pour moi que deuil et trahison. Pendant cinq ans je pleurai ceux qui m’avaient trahi comme on pleure ceux qui sont morts. Mais alors au fond de mon cloître une lettre me parvint ; cette lettre, elle était d’elle, monsieur le comte !

LE COMTE.

D’elle !

LAVIANI.

Cette lettre, écrite d’une main mourante, m’apprit que vous seul m’aviez trahi, perdu ; que la malheureuse n’avait cédé qu’à la ruse et à la violence ; qu’elle mourait en vous maudissant.

LE COMTE.

Silence, marquis !...

LAVIANI.

Oh ! je n’étais plus marquis alors ! je n’étais que le pauvre frère Ambrosio. Mais le moine sentit qu’il avait deux victimes à venger ; qu’il devait sortir du cloître, retourner dans le monde... car désormais sa vie avait un but... Le désir de la vengeance prit dans mon cœur la place d’une douleur stérile, rendit à mon âme toute son énergie, devint la pensée de mes jours, le rêve de mes nuits : vous voyant au sommet du pouvoir, sachant que l’ambition était le besoin de votre existence, je conspirai pour vous abattre.

LE COMTE.

Et pourtant je suis encore debout... et vous...

LAVIANI.

Un instant, comte, et c’est vous qui allez me demander grâce.

LE COMTE.

Insensé !

LAVIANI.

Dans un moment vous allez briser mes fers, m’offrir ma liberté, me supplier de la recevoir de vous.

LE COMTE.

Vous êtes fou !

LAVIANI.

Vous le ferez !

LE COMTE.

Jamais !

LAVIANI.

Vous le ferez, vous dis-je, vous le ferez, si je vous parle de votre fille.

LE COMTE.

De ma fille !

LAVIANI.

Oui, cette fille chérie d’une indigne maîtresse, de cette Marchesa que vous combliez d’or et d’amour tandis qu’une autre mourait abandonnée ; cette fille pour laquelle votre cœur égoïste semblait avoir retrouvé quelque chaleur, et qui vous fut enlevée il y a treize ans.

LE COMTE.

Eh bien !

LAVIANI.

Cette fille existe.

LE COMTE.

Elle existe ! ma fille !

LAVIANI.

Oui, comte. Bénissez-moi, car elle est telle qu’un père puisse la désirer, parée de talents et de beauté.

LE COMTE.

Ma fille, ma fille, oh ! rendez-la moi.

LAVIANI.

Vous la rendre ! et à quelle condition ?

LE COMTE.

Votre liberté, celle de vos amis ; j’anéantis toutes les preuves.

LAVIANI.

Bien, cela peut payer les soins qu’elle m’a coûtés... mais pour quinze ans de douleurs, pour mon bonheur à jamais détruit ?

LE COMTE.

Toute ma fortune !

LAVIANI.

Mais pour celle que tu m’as enlevée, pour le temps qu’elle fut ton épouse, pour cinq ans d’une longue agonie...

LE COMTE.

Ma vie ! ma vie si tu veux ! mais ne prolonge pas ce supplice ! Ma fille, où est-elle ? qu’est-elle devenue ?...

LAVIANI.

Écoute donc. À peine âgée de deux ans, lorsqu’elle te fut enlevée, je l’élevai secrètement jusqu’à l’âge de dix ans ; elle devenait jolie, elle promettait une belle victime.

LE COMTE.

Oh, grand Dieu !

LAVIANI.

Mais alors tes agents, en apprenant qu’une jeune fille était près de moi, pouvaient te faire découvrir la vérité ; il fallait trouver un gardien sûr à l’abri de tes soupçons, et je la confiai à la Marchesa.

LE COMTE.

À sa mère !

LAVIANI.

Oui, à sa mère, qui ne l’avait pas vue depuis huit ans ; à sa mère dont le cœur ne le reconnut pas plus que le tien lorsqu’elle te parlait il y a un instant, lorsqu’elle était à tes pieds.

LE COMTE.

Stella !

LAVIANI.

Oui, Stella, cette jeune fille qui te demandait à genoux la grâce de son amant. Ton cœur n’a pas été attendri, tu es resté sourd à ses prières ; mais cette grâce il me la fallait, et je l’ai envoyée la chercher.

LE COMTE.

Où donc ?

LAVIANI.

Dans les bras du cardinal !

ACTE III

Le boudoir de la Marchesa meublé avec recherche. À droite, un divan et un guéridon sur lequel se trouvent un coffret et un verre sur un plateau ; et du même côté, près de la coulisse, un prie-Dieu. À gauche, une table et un fauteuil.

Scène première

LA MARCHESA, MILANETTA

La Marchesa est assise sur un divan, silencieuse, et la tête baissée. Milanetta la regarde avec inquiétude.

MILANETTA.

Madame, madame !...

LA MARCHESA.

Encore ! mais je veux être seule, je vous l’ai dit.

MILANETTA.

Pardon, madame, mais vous n’êtes pas bien ; votre pâleur...

LA MARCHESA, se levant.

Eh ! que vous importe ? Voudriez-vous lire sur mon visage les pensées de mon âme : si je ne me plains pas, c’est que je ne veux pas qu’on me plaigne, sans doute !

MILANETTA.

Oh ! madame, ce que vous me dites est bien cruel pour moi qui vous suis si attachée.

LA MARCHESA.

Mais pourquoi vous obstiner à rester ici quand je vous ai dit plusieurs fois de me laisser seule.

Elle se place en face d’elle.

Eh bien ! êtes-vous curieuse de me voir souffrir, tenez, regardez-moi... je suis bien pâle, n’est-ce pas ? tenez, touchez ma main, comme elle tremble ! mon front, comme il brûle ! mon cœur, comme il bat ! Vous le voyez, n’est-ce pas ? je souffre, je souffre mille morts. Il faut que je sois seule, que je souffre seule. Qu’avez-vous à me regarder ainsi ? Vous pleurez ; ah ! je vous fais pitié. De la pitié, des larmes ! je n’en veux pas, sortez... mais sortez donc.

MILANETTA, pleurant et lui prenant la main.

Oh ! madame, permettez que je reste, que je ne vous laisse pas seule ainsi. Je vous aime, moi, car vous avez toujours été bonne pour moi...

LA MARCHESA, se calmant.

Vous m’aimez !... Oui, pauvre fille, ton amitié est sincère, dévouée ; et toi, ma seule amie, je veux t’éloigner. Oh ! c’est un sort bien affreux que le mien, d’être un objet de mépris pour ceux que j’aime, et de larmes pour ceux qui m’aiment !

MILANETTA.

Eh bien ! madame, ayez confiance en moi qui ai souffert aussi : malheureuse, vous m’avez consolée, vous avez pleuré avec moi ; oh ! je ne l’oublierai jamais.

LA MARCHESA.

C’est qu’alors j’étais une pauvre femme bien folle, bien légère ; mais j’étais bonne encore ; mais il y avait encore des larmes dans mes yeux pour les malheurs des autres. Maintenant il n’y en a plus même pour les miens. Victor, que j’ai tant aimé, va mourir ; eh bien ? sa mort, c’est moi qui l’ai désirée, qui l’aurai causée. Oh ! tu ne me comprends pas, c’est si horrible ce que j’ai fait ! tu le vois bien, il faut que je reste seule pour penser à cela. Va, Milanetta, prie le Ciel pour qu’il me pardonne.

Milanetta sort.

Scène II

LA MARCHESA

C’en est donc fait : sa mort est certaine, et il n’est plus en mon pouvoir d’arrêter le glaive du bourreau !... La voilà satisfaite, celte ardente soif de vengeance qui me consumait !... Il va mourir, lui Victor que j’ai tant aimé, que j’aime encore ; mais il m’a dédaignée, trahie ; il a refusé de recevoir la vie de ma main, il a répondu à mon amour par la haine et le mépris ! et je pleure... Insensée, mais je me venge. Courage... ne dit-on pas que c’est une grande joie que la vengeance ? Mais Stella, où donc est-elle ? Il faut qu’elle me suive au pied de l’échafaud ; car s’il ne la voit pas là, délirante, échevelée, il sera calme, froid, méprisant ; et c’est moi seule qui serai torturée, et ma vengeance retombera sur moi pour m’écraser ; sans elle il pourra mourir sans haine contre moi qui serai trop vile pour mériter la haine d’un homme. Mais cela ne peut être ainsi.

Réfléchissant, elle s’assied sur le divan.

Celui qui se tue en tuant son ennemi ce n’est pas un lâche, et puis que ferai-je au monde s’il n’est plus là pour légitimer ma haine par ses sarcasmes, et ma vengeance par ses mépris ! Allons, allons, lui mort je ne puis plus vivre. Eh bien ! il faut mourir aujourd’hui ; et demain, au pied de l’échafaud peut-être, il apprendra que je l’ai précédé, et alors au lieu du mépris qu’il a jeté tant de fois à la face de la courtisane, il donnera peut-être une prière, une larme ait souvenir de la pauvre Maria.

Elle semble réfléchir quelque temps, puis elle prend le petit nécessaire qu’elle ouvre lentement.

Oui, ce moyen est le meilleur, on m’a dit qu’il faisait mourir promptement... Une douleur vive mais prompte, et puis je ne crains plus la douleur.

Elle tire un flacon du nécessaire et verse le poison, puis en le remettant dans le coffret elle en sort un autre.

Ah ! ce flacon, c’est un antidote : il en contient encore assez pour me sauver une fois, il faut le briser, de peur qu’au milieu des douleurs je ne veuille ressaisir la vie prête à m’échapper...

Elle va pour le briser ; Laviani entre ; elle pose l’antidote sur la table.

Scène III

LA MARCHESA, LAVIANI

LA MARCHESA.

Vous ici, vous libre ! mais les papiers que j’ai remis vous compromettaient ainsi que Victor. Oh ! parlez, est-ce que lui aussi... ?

LAVIANI.

Lui, c’est un enfant imprudent.

LA MARCHESA.

Mais comment avez-vous pu... ?

LAVIANI.

Suis-je le premier conjuré qui sache se tirer d’affaires ; et n’a-t-on pas vu d’autres carbonari qui, loin de partager le sort de leurs compagnons, finissent même par arriver au pouvoir pour les persécuter à leur tour ? Mais c’est une chose fort ordinaire, demandez à quelques-uns de nos hommes d’état.

LA MARCHESA.

Ainsi pour Victor plus de salut !

LAVIANI.

Est-ce un remords ! vous repentez-vous de l’avoir livré ?

LA MARCHESA.

Oh ! je suis une misérable femme ! Vivant, ses mépris, ses dédains me déchiraient ; et s’il meurt...

LAVIANI.

Et s’il ne mourait pas ?

LA MARCHESA.

Que dites-vous ?

LAVIANI.

Si quelqu’un obtenait sa grâce, quelqu’un que vous connaissez bien, Stella enfin !

LA MARCHESA.

Ah ! Stella... oui, en effet, elle a disparu, elle s’est enfuie ; elle est allée se jeter aux pieds de quelque grand seigneur, du comte peut-être : et puis elle aura trouvé dans son amour des paroles assez éloquentes, des larmes assez brûlantes pour attendrir son cœur. Ah ! n’est-ce pas, voilà ce qu’elle va faire, ce qu’elle a déjà fait peut-être ?

LAVIANI.

Et dans ce cas, vous voyez bien que Victor peut échapper à la mort !

LA MARCHESA.

Oui, sauvé par elle, il vivra pour elle ; il vivra pour me haïr doublement, moi qui aurai voulu le perdre, pour l’aimer doublement, elle qui l’aura sauvé.

LAVIANI.

Oui, mais si cette grâce avait été payée de telle sorte qu’il dut la maudire ; s’il devait repousser la jeune fille, et refuser une vie qui serait le prix du déshonneur !

LA MARCHESA.

Grand Dieu ! il se pourrait !... oh ! mais ce serait une belle vengeance, cela !

LAVIANI.

Eh bien ! femme, remercie-moi, car on te venge maintenant.

LA MARCHESA.

Que dis-tu ? Mais il faut qu’il y ait aussi bien du fiel dans ton âme pour avoir trouvé cela, toi que la jalousie ne dévore pas !

LAVIANI.

Ainsi maintenant ce n’est plus une rivale, vous êtes vengée de cette pauvre victime... dites-moi, est-ce que dans le fond de votre cœur vous ne trouvez pas un peu de pitié pour celle que vous avez élevée comme votre enfant ?

LA MARCHESA.

Mais c’est elle qui m’a rendue cruelle comme je l’ai été.

LAVIANI.

Madame, je vous ai bien servie, n’est-ce pas ? Maintenant il me faut ma récompense, et je la trouverai ici à l’arrivée de la jeune fille !

LA MARCHESA.

Comment, elle va venir !

LAVIANI.

Sans doute, on va l’amener : c’est l’ordre du comte, qui doit la retrouver près de vous.

LA MARCHESA.

Le comte ! mais expliquez-moi...

LAVIANI.

Patience ! l’explication ne se fera pas attendre ; et moi, je veux en être témoin, j’attendrai dans cette chambre.

Scène IV

LA MARCHESA, MILANETTA

LA MARCHESA.

Stella... je vais la revoir... ici !...

MILANETTA.

Madame !

LA MARCHESA.

Qu’y a-t-il ?

MILANETTA.

Le capitaine Stephano qui descend de voiture avec Stella évanouie.

LA MARCHESA.

Enfin, qu’on l’amène, qu’ils entrent de suite !

MILANETTA.

Les voici, madame.

Scène V

LA MARCHESA, MILANETTA, STÉPHANO, STELLA

STÉPHANO.

Du secours, vite, du secours !

Il la dépose sur le divan ; Milanetta s’agenouille près d’elle et lui fait respirer des sels.

MILANETTA.

Tenez, voici qu’elle revient à elle.

LA MARCHESA.

Mais, dites-moi, capitaine, qu’est-il donc arrivé ?

STÉPHANO.

De singulières choses, parbleu : cette jeune fille qu’on rudoie, qu’on chasse, et puis après qu’on me recommande sur ma tête !

LA MARCHESA, à part.

Je m’y perds...

STELLA, revenant à elle.

C’est toi, Milanetta, et Victor...

Apercevant la Marchesa.

Elle !... oh ! emmenez-moi, emmenez-moi !

LA MARCHESA.

Eh bien ! mon enfant, qu’as-tu donc ?

STELLA.

Oh ! madame, madame, c’est vous qui l’avez perdu !

LA MARCHESA.

Mais tu l’as sauvé, toi !

STELLA.

Oui, là sur mon cœur, j’ai sa grâce...

LA MARCHESA.

Mais, capitaine, cette grâce, elle est allée la chercher là où elles se vendent et ne se donnent pas.

STÉPHANO.

En effet ; mais je suis arrivé à temps, et malgré les menaces du saint personnage, j’ai enlevé la jeune fille.

LA MARCHESA.

Vous !

STÉPHANO.

Seulement, je crois qu’il m’a excommunié ; mais le comte m’avait promis de me faire pendre : il fallait aviser au plus pressé.

LA MARCHESA.

Ah ! ah ! jeune fille, c’est bien cela, tu as sauvé ton amant : quelle gloire, quel triomphe pour une femme ! c’est à en mourir d’orgueil ; et puis tu t’es conservée pure pour ses embrassements, c’est du bonheur cela. Allons, capitaine, allez dire à monsieur le comte que vous avez confié sa protégée aux soins de sa seconde mère.

Il sort.

Scène VI

LA MARCHESA, STELLA

LA MARCHESA.

Voyons, Stella, tâche de prendre un peu de repos, de calme.

STELLA.

Mais, madame, je suis bien, très-bien ; mais il faut que je parte, que j’aille le trouver.

LA MARCHESA.

Non, ils vont venir ; tu vas le revoir. Oh ! que tu seras heureuse ! comme il te pressera sur son cœur ! comme il t’appellera son ange sauveur quand tu te jetteras dans ses bras en lui disant : J’ai ta grâce !

À part.

Oh ! malheur, malheur !...

STELLA.

Mais, madame, puisque j’ai sa grâce, il faut que j’aille au-devant de lui : car il souffre, il se désole.

Elle se lève et retombe accablée.

LA MARCHESA.

Tu vois, tu es trop faible... reste.

STELLA.

Non, un peu d’eau seulement et je serai remise.

Stella étend la main pour prendre le poison qu’a versé la Marchesa ; celle-ci fait un mouvement d’effroi, puis une pensée de vengeance traverse son esprit et elle lui présente le verre.

STELLA, hésitant.

Mais, madame...

LA MARCHESA, avec force.

Qui donc a pu l’apprendre à me soupçonner ?

Elle boit la moitié du verre ; Stella boit le reste. Puis, prenant dans sa main le flacon qui contient le contrepoison.

Victor, Victor, je ne suis pas encore morte, je ne veux plus mourir maintenant. Stella ! à genoux et priez.

STELLA.

Madame...

LA MARCHESA.

Priez Dieu pour qu’il sauve Victor.

STELLA.

Ah ! oui, pour lui.

Elle s’agenouille devant un prie-Dieu. Laviani ouvre doucement la porte et vient se placer près de la Marchesa.

Scène VII

LA MARCHESA, STELLA, LAVIANI

Ils parlent à mi-voix.

LAVIANI.

Eh bien ! Madame ?

LA MARCHESA.

Eh bien ! toutes vos prévisions étaient fausses, vos mesures mal prises...

LAVIANI.

C’est impossible.

LA MARCHESA.

Quelque chose d inouï, l’intervention du comte ; que sais-je, moi ?

LAVIANI.

Ainsi, ma vengeance...

LA MARCHESA.

Elle a échoué ; mais la mienne commence : voyez, elle prie maintenant.

LAVIANI.

Eh bien !

LA MARCHESA.

C’est sa dernière prière : vous me comprenez, n’est-ce pas !

LAVIANI.

Mais quand ils vont venir ?

LA MARCHESA.

Oh ! qu’ils viennent ; mais qu’ils se hâtent, s’ils veulent recevoir son dernier soupir.

LAVIANI.

Madame, à mon tour maintenant de vous dire merci ; car en vous vengeant, vous avez pris soin de me venger moi-même et de lai et de vous...

LA MARCHESA.

De moi !

LAVIANI.

De lui, Bernetti son père ; et de vous, Maria, qui êtes sa mère.

LA MARCHESA.

Sa mère, moi !

LAVIANI.

Adieu, belle Marchesa, soignez bien votre enfant.

Scène VIII

LA MARCHESA, STELLA, LAVIANI, MILANETTA

Aux derniers mots de Laviani, Stella se retourne et reste interdite.

LA MARCHESA, muette un instant, fait un mouvement comme pour se précipiter vers Stella.

Ma fille !... Oh ! mais il ment ! il ment ! et pourtant sans parents, et puis son âge ! mon Dieu, mon Dieu, que ce ne soit pas ma fille !

MILANETTA.

Madame, une lettre de la part du comte Bernetti...

LA MARCHESA.

Du comte, donne vite.

Elle lit.

« Madame, Dieu nous rend notre enfant !... » Ah ! malédiction !... « Que vous êtes heureuse ! depuis cinq ans elle était près de vous. » Oui, et je ne le savais pas !... et je ne le devinais pas !... ma fille ! Oh ! je n’ose embrasser ma fille !

STELLA.

Madame, qu’y a-t-il donc ?

LA MARCHESA.

Stella, Stella ! mon enfant, tu es pâle. Est-ce que tu souffres déjà !

STELLA.

Oui, l’inquiétude, l’effroi de la journée.

LA MARCHESA.

Oh ! non, non. Misérable que je suis ! mais il ne faut pas qu’elle meure, c’est ma fille !... Mais je puis la sauver... Ce flacon, je l’oubliais, je ne l’ai pas brisé... il peut nous sauver.

Le regardant.

Non... pour une seule des deux... et qu’importe, c’est ma fille. Stella...

tiens, prends, cela te remettra.

STELLA.

Non, non, je ne veux rien.

LA MARCHESA.

Mais il le faut Mon Dieu, je suis une femme maudite !... Mais ayez pitié d’elle ! Stella !

STELLA.

Madame, voyez de grâce, est-ce qu’ils ne viennent pas ?

LA MARCHESA.

Stella... mon enfant, je t’en supplie, au nom de ta mère !

STELLA.

De ma mère !

LA MARCHESA.

Oui, de ta mère, que je connais, moi, que je puis te rendre.

STELLA.

Oh ! madame, nommez-la-moi, nommez-la-moi ; de grâce ne me trompez pas !

LA MARCHESA.

Je la connais, moi qui t’ai élevée, reçue d’elle.

STELLA.

Oh ! parlez, parlez ! ma mère... ?

LA MARCHESA.

Oui, oui, mais après, après, tiens, je t’en supplie !

STELLA.

Ma mère, je la connaîtrais !... je ne sais pourquoi ces instances... mais dussé-je en mourir, donnez : je veux connaître manière...

Elle boit.

LA MARCHESA.

Sauvée... sauvée ma fille... j’ai sauvé ma fille ! Ah ! mais tu vois bien à mes larmes que je suis ta mère !

STELLA.

Vous, ma mère !

LA MARCHESA.

Stella, par grâce, par pitié, viens dans mes bras, que je sente tes baisers... hâte-toi... oh ! crois-moi, on ne ment pas quand on va mourir.

STELLA.

Mourir ! vous, ma mère !

LA MARCHESA.

C’est un crime horrible qu’il m’a fait commettre, ce Laviani ; mais Dieu est juste, et ce crime retombe sur moi seule : je t’ai sauvée, et maintenant je meurs pour toi, pour ma fille !

STELLA.

Ma mère, vous ne mourrez pas ! Du secours, du secours !

LA MARCHESA.

Je n’en ai plus besoin.

Scène IX

TOUS LES PERSONNAGES

LAVIANI.

Comte Bernetti, venez donc embrasser votre fille !

STELLA.

Venez, venez, ma mère se meurt !

VICTOR.

Sa mère !

LAVIANI.

Comment !

LA MARCHESA, se relevant.

Comte, j’ai sauvé notre enfant.

LAVIANI.

Sauvée !

LA MARCHESA.

Victor... pardonne-moi... Ma fille, tu seras heureuse.

LAVIANI.

Comte Bernetti, c’est ta seconde victime... nous nous reverrons encore.

LE COMTE.

Capitaine, arrêtez le marquis de Laviani.

LAVIANI, entr’ouvant son habit et laissant voir une large croix noire suspendue à son cou et qui se détache sur son gilet blanc.